“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡……”当《中国人民志愿军战歌》的旋律响起,英德在册健在最年长的抗美援朝老兵、103岁的刘神妹挺直脊梁,在阳光的映衬下创利配资,那份历史烽烟中的赤胆与荣光,在他矍铄的目光中熠熠生辉。

今年是中国人民解放军建军98周年,也是抗美援朝胜利72周年。这位跨越世纪的老人,不仅以百岁之躯向我们讲述那段烽火岁月,更以一家三代从军的赤诚血脉,在和平年代“吹响”了薪火相传的家国乐章。

烽火岁月:号声中的“不能退”

忆当年,青春的热血奔涌着汇入保家卫国的洪流。1950年1月,28岁的刘神妹响应国家号召参军入伍,成为原第四野战军54军战士。1952年,他主动请缨成为一名志愿军战士,跟随部队跨过鸭绿江,踏上抗美援朝战场。

“在部队前后担任过战地通信员、战地救护队员和作战部队司号员……”如今,这位百岁老人回忆往事虽显吃力,但提及在朝鲜抗敌的日子,眼神中依然热血,用断断续续的话语拼凑那段岁月。

尤其讲起司号员经历,他总是难掩自豪,因为在那个通讯设备奇缺的年代,冲锋号、集合号以及用于紧急联络的暗语号、通讯号等用途各异的号声,都是指挥战士行动的“无形指挥棒”。“吹号不能错,一丝一毫偏差,可能让战友丢了命。”刘神妹的语气严肃且认真。

创利配资

创利配资

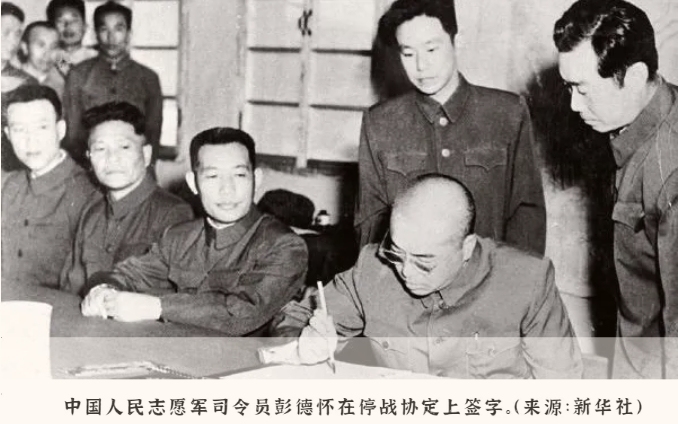

战场上火光冲天、炮声震耳,刘神妹说:“战场上,不能怕,不能退!”他心里清楚,战火里走神一秒,自己或战友都可能永远倒下。凭着这份坚毅,他和部队的战友们最终见证了1953年7月27日《朝鲜停战协定》签订的历史性时刻。

薪火相传:血脉里的“从军志”

当了6年兵的刘神妹退伍后,被分配到英德县八一农矿场工作,后来为了成家后方便照顾妻儿,便请辞回到家乡石灰铺镇。

而刘神妹的经历也使得镇上小学常邀请他为学生讲述抗美援朝的故事。这时,台下总有个专注的小身影——儿子刘寿传。“话不多的父亲,讲起军旅生涯时像换了一个人。”刘寿传望着台上神采奕奕的父亲,参军报国的种子不知何时已悄然在心田生根发芽。而不知不觉中,父亲那句掷地有声的“有国才有家”成了刻在骨子里的箴言。

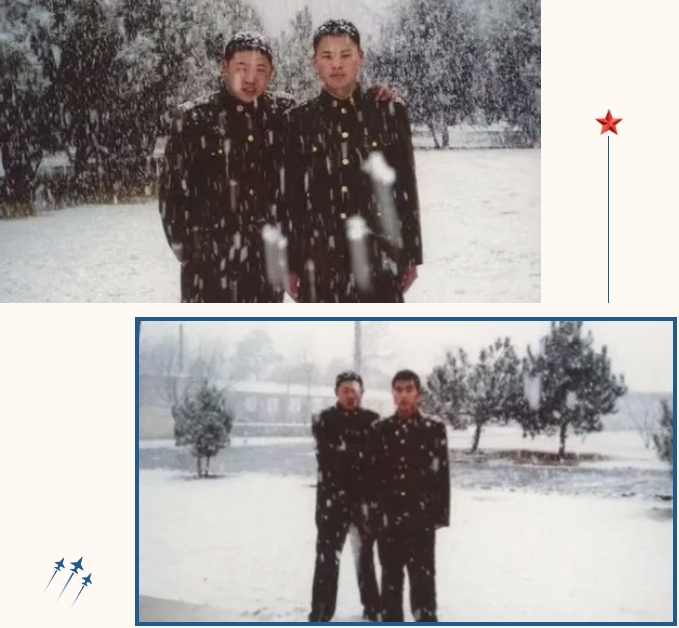

上世纪80年代,刘寿传接过父亲的接力棒,穿上军装驻守珠海边远海岛。他把父亲讲的革命精神,化作日复一日的海岛坚守。“父亲总念叨:‘对国家要奉献,莫问个人得失。’”这句话,后来也成了他教导儿女的铮铮家训。

2007年,刘超循着爷爷和父亲的足迹参军,并在西藏边防部队投身国家防空事业。他坦言,每当遇到难题,总会想起爷爷战场上冲锋的故事,想起父亲守着边远海岛的执着身影,便会让他信念如磐,充满力量。“我也常和上三年级的儿子谈及爷爷、父亲和我自己的从军故事,希望他长大后也能踏入军营,保家卫国。”

从朝鲜半岛到南国海岛,从南国海岛再到雪域高原,这个家的脚步跨越万水千山,那份对国防的赤诚始终未变。

江山静好:平凡时的“奉献色”

如今的刘神妹虽然有点耳背,却总爱守着电视的军事频道,拉着孙子刘超讲国防的新变化。看到有新技术、新装备,老人就会像孩子般笑起来:“国家富强了,‘料’都比较安心!”(“料”为客家方言,意为“出外游玩”)

退伍后的刘超把爷爷和父亲的“奉献”二字刻在心里。无论是民兵集训,还是抗洪救灾,总能看到他冲锋在前的身影,将军人的誓言践行在每一次任务中,用行动续写着军人“退伍不褪色、退伍不褪志”的精神。

“没有他们这群人的牺牲和奉献,哪有今天的岁月静好。”提起刘神妹一家,周边的居民总忍不住夸赞这个三代从军的家庭,而他们也早已成了街坊邻里的家风榜样。

从板门店的停战时刻到新时代的和平图景,从刘神妹手中的军号到刘超肩上的火炮,一个普通家庭用三代人的选择,写出沉甸甸的“家国”二字。老兵的勋章会慢慢褪色,但那穿越战火的从军志、报国情,正如永不熄灭的火种,在血脉与时光中代代相传。

来源:英德发布创利配资

博牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。